在民族学、社会学与人类学的中国化进程里,有一位先生的名字始终被学界铭记,他就是吴文藻。

吴文藻(1901—1985),中国著名民族学家、社会学家、人类学家和教育家。1917年吴文藻考入清华学堂,1923年赴美国留学,进入达特茅斯学院社会学系,获学士学位后又进入哥伦比亚大学研究院社会学系,获博士学位。1929年6月,吴文藻回国,与冰心(谢婉莹)结婚,并任燕京大学教授。新中国成立后,1951年吴文藻担任全国政协委员。从1953年起,吴文藻一直在中央民族学院工作,担任民族研究部“国内少数民族情况”教研室主任和历史系“民族志”教研室主任。1959年后从事编译工作。1979年被聘为中国社会学研究会顾问。1980年被聘为第一届中国民族学学会顾问。

无论是民族学、社会学和人类学东渐之后的早期学科建设,还是开风气之先推动这些学科中国本土化研究实践,吴文藻都是引领者。他提出民族学、社会学中国化的主张,倡导立足中国社会实际开展研究,并指导学生深入到城乡社区和边疆地区开展实地研究,剖析中国社会结构与文化特质,培育出费孝通、林耀华等一批推动学科发展的学术栋梁。

无论是学术上的远见卓识,还是生活里的淳朴赤诚,都让接触过他、研读他的人,心中始终留存着一份深切的敬意。

2025年,是吴文藻先生逝世40周年。日前,中央民族大学民族学与社会学学院召开了“社区、边政与民族——吴文藻先生学术思想圆桌论坛”,吴文藻先生的家属与来自全国多所高校与研究机构的专家学者、青年学人齐聚一堂,共同追忆这位中国民族学、社会学与人类学奠基人的学术贡献与人格风范,探讨其思想的当代价值和未来启示,这场跨越时空的对话,正是对这位“名师之师”一生坚持“学术报国、教育树人”的生动注解。

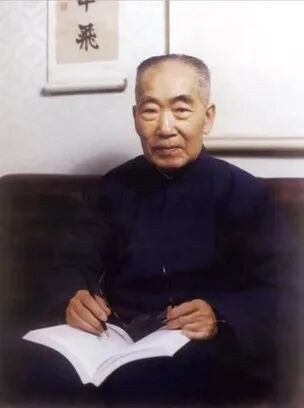

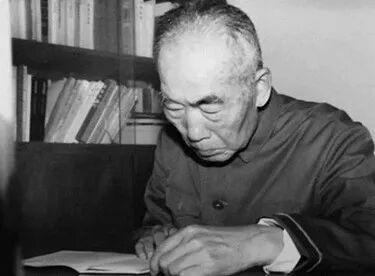

青年时期的吴文藻

那么,在今天的民大教授学者们心中,吴文藻先生留下了怎样的印记?让我们一同走进他们的回忆,感受那份跨越时空的温暖与力量。

学术自主的开拓者:

构建中国本土学术体系

吴文藻先生的学术实践,为中国民族学、社会学自主知识体系建设奠定了关键基础。关凯教授指出,“从中国现代思想史、学科史的视角出发,康梁之后,吴文藻先生是为中国专业化知识体系建构做出不可替代贡献的核心人物之一。他不仅是卓越的学者,也是卓越的教育家和学术组织者,徜徉于中西学术之间,为国人打开了一扇通往现代社会科学的大门。”

富投恒盈

富投恒盈

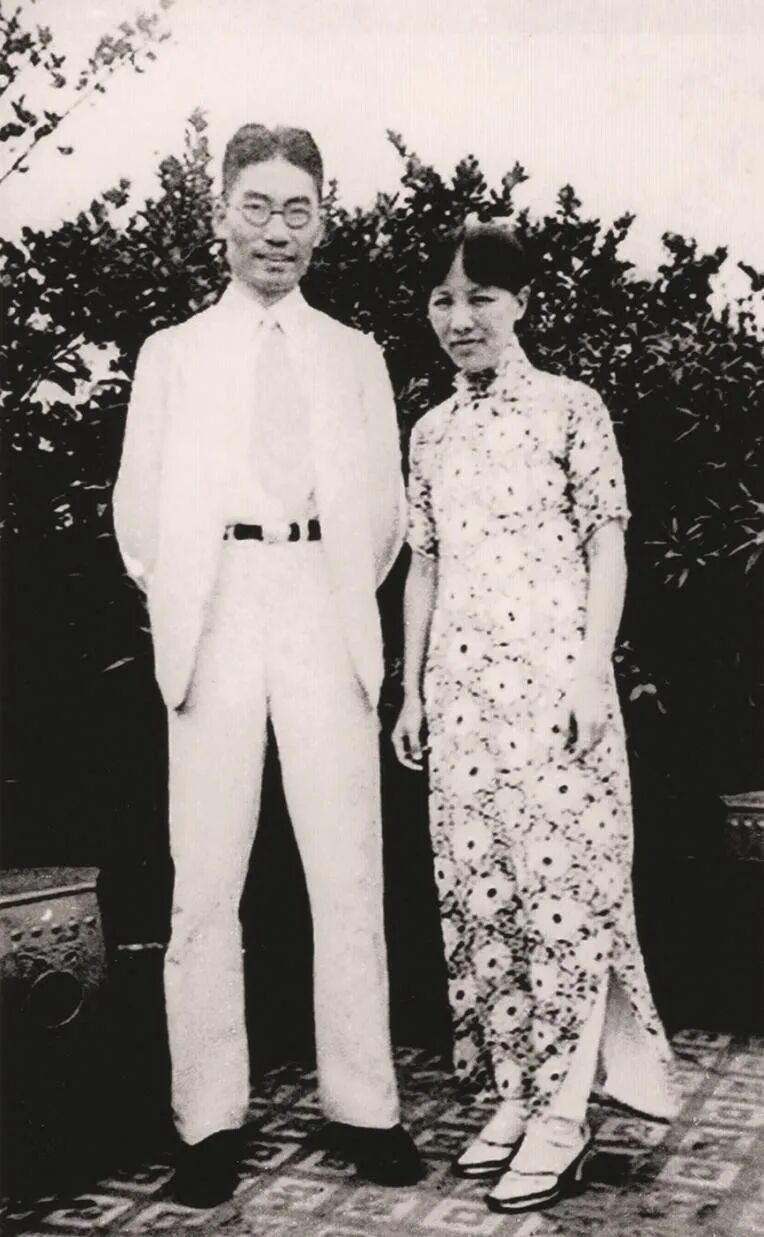

青年时期的吴文藻与冰心夫妇

在杨圣敏教授看来,吴文藻先生的学术思想价值不仅在于引介西方理论,更在于结合中国国情推动本土学术发展,形成学科自主与开放并重的理路,这一理路至今仍是中国学术走向世界的核心启示。吴文藻先生深入剖析中国社会结构的特殊性,主张民族学、社会学的中国化,研究中国问题,服务中国社会,为中国社会科学搭建起贴合本土实际的学科框架。

青年时期的吴文藻与冰心夫妇

吴文藻先生对中国本土学术体系建设的贡献更体现在对学科发展的前瞻性布局中。王建民教授深切回忆,面对旧中国研究基础较为薄弱的现状,吴文藻先生率先提出社区研究的方案,强调社区研究应该关注社会结构和文化功能的动态关系。他提出边政学的概念,认为边疆治理不仅要依靠行政手段,还需要深入了解边疆地区各个民族的文化习俗和社会结构,实现有效治理与民族和谐。

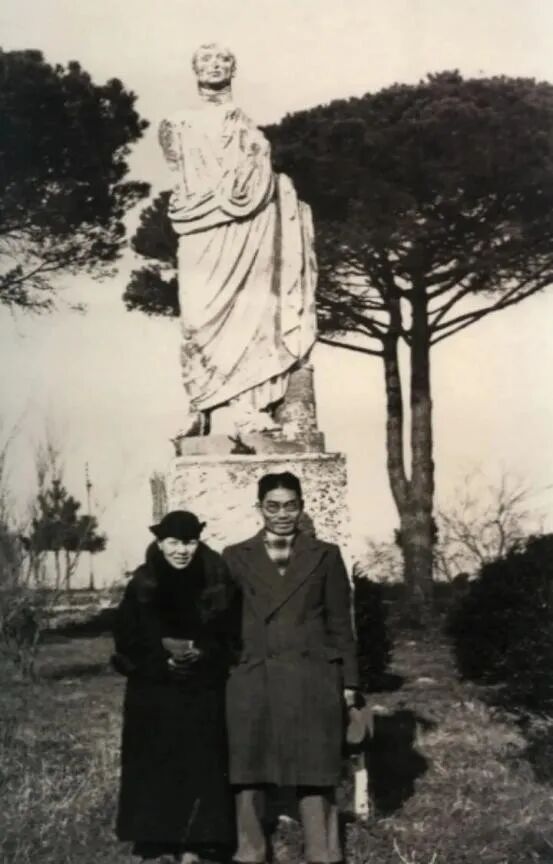

1937年,吴文藻与冰心夫妇

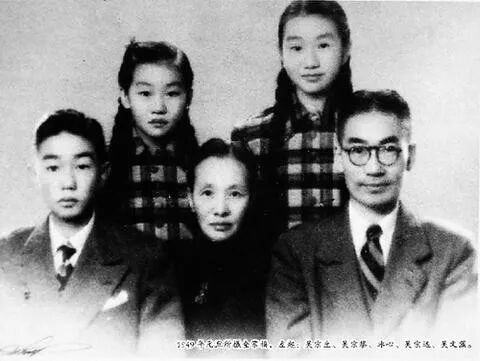

吴文藻一家,左起依次为吴宗生、吴宗黎、冰心、吴宗远、吴文藻

吴文藻先生早期做了大量西方重要学术文献的翻译工作,全面梳理了英、法、德、美各国社会学人类学的主要流派与学术主张,将英文“community”一词译为“社区”,与“社会”在中文里形成对应概念。晚年吴文藻先生从事的学术活动除参与修订《辞海》民族学内容之外,还统筹翻译多部世界史、世界政治等领域的著作,堪称世界民族研究的权威之一。

育人理念的践行者:

传承学术薪火与人文精神

在教书育人上,吴文藻先生将学术传承与人格培养深度融合,培养了一批兼具爱国情怀与国际视野的出色人才。

吴文藻先生毕生重视学生培养。除了平日里的耳提面命,即便在休假期间,先生也在日本、美国、英国、法国,到处寻师访友,安排学生出国继续深造的从师问题。先生曾说:“我对于哪一个学生,去哪一个国家,哪一个学校,跟谁为师和吸收哪一派理论和方法等问题,都大体上作了具体的、有针对性的安排。”

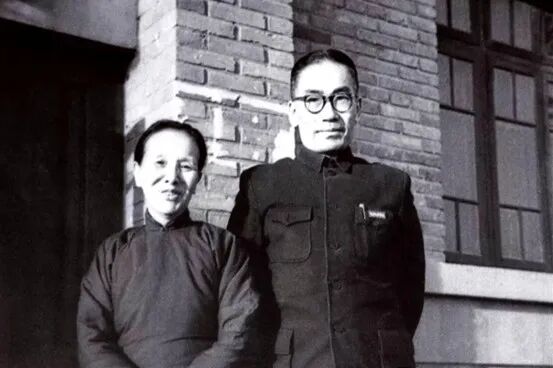

吴文藻与冰心夫妇在中央民族学院大门前合影

“吴文藻先生深知人才是学科传承的根基,去世后立下遗嘱将著作稿费、讲座报酬悉数捐献给中央民族学院民族研究所。这份奖学金不只是物质支持,更让扎根田野的学术理念,从一开始就融入后辈的成长轨迹。”庄孔韶教授谈到吴文藻先生设立奖学金的往事,令人动容。

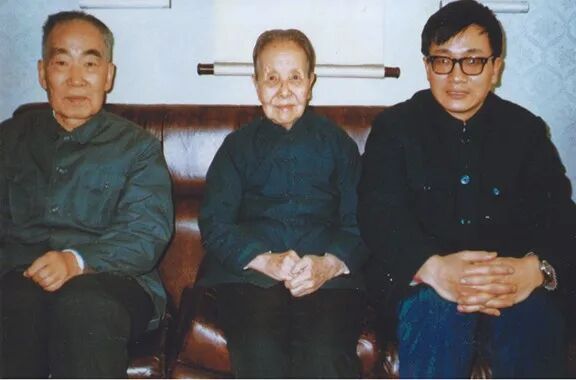

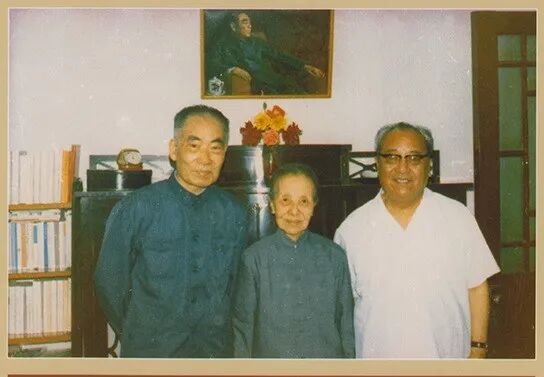

吴文藻(左)与冰心(中)夫妇和弟子王庆仁(右)合影

黄有福教授谈起吴文藻先生在他学术起步阶段时指导他以自信姿态参与到国际学术对话中:“1982年的时候,我和冰心先生说起自己想把研究成果发表在国外,但没有信心。吴文藻先生知道后,特地点拨我怎么将学术文章写给外国人看,并向我推荐宋庆龄基金会主办的《中国建设》杂志,这个杂志用多种语言向全世界发行。我后来有几本书在中国、日本、韩国出版,也因此认识了一些国外的学者,这大大得益于吴文藻先生和冰心先生的栽培。”

吴文藻(前排左一)冰心(前排左二)夫妇和中央民族学院工作时期的学生合影(前排右一林耀华,后排从左至右陈永龄、费孝通、李有义)

“吴文藻先生对学生的悉心指导,为‘民族学中国化’搭建了一条‘从理念到实践、从先生到后辈’的传承链条。”回忆起与吴文藻先生共度的时光,白振声教授说,当费孝通、林耀华等学者成长为领域领军人物,他们不仅延续了先生“立足本土、服务现实”的学术主张,更将这种理念传递给更多后辈,形成了中国民族学领域“代代相传、生生不息”的学脉传统。这种传承,既是对吴文藻先生育人付出的最好回报,也是“民族学中国化”能够历经岁月沉淀、始终充满活力的关键所在。

吴青在圆桌论坛现场发言

吴文藻、冰心夫妇与女儿吴青1947年于东京

吴文藻一家在昆明近郊呈贡县一处祠堂合影

吴文藻先生的育人理念亦延伸至家庭教育。北京外国语大学的吴青教授,也是吴文藻先生的女儿,她记得,父亲与母亲冰心在家庭中倡导平等尊重,反对传统等级束缚,鼓励子女独立思考,不干预个人发展选择。这种开放包容的态度,与他在学术领域所秉持的平等交流、尊重多元的主张一脉相承。即便晚年指导研究生,他仍保持严谨治学与谦逊交流的姿态,从不以权威自居,始终强调学术探讨的平等性。

治学人格的标杆:

坚守严谨与求真务实

吴文藻先生的治学人格,以严谨务实、求真务实为核心,成为学界的精神标杆。

徐万邦教授追忆说,即便在艰难岁月,先生也依旧坚守学术阵地,从未放弃对学术的追求,也从未放弃质朴的人生态度,其“讲真话、做学问”的精神至今仍是后学汲取力量的重要源泉。

吴文藻和冰心夫妇在寓所前合影

潘蛟教授从阅读吴文藻先生著作的感受谈到了吴文藻先生与拉德克里夫-布朗、马林诺夫斯基、帕森斯、莫斯等当时国际学界众多顶级学者的交流互动,及其对于中国民族学、社会学学科发展所发挥的重要作用。在他的努力下,中国学术保持了国际视野,世界也更深入地认识了中国学术的发展。这实际上是“民族学、社会学中国化”的知识前提。

左起依次为费孝通、孟吟(费孝通妻)、潘光旦、吴文藻

苏发祥教授谈到自己初入民族学领域时,曾对“如何让理论不脱离现实”感到困惑,正是在反复研读吴文藻先生调研手稿的过程中获得了启发:吴文藻先生从不用抽象的理论框架硬套现实,而是让现实滋养理论。

吴文藻(左)、冰心(中)和费孝通(右)合影

华东师范大学黄剑波教授、厦门大学张亚辉教授,中央民族大学戴成萍教授、袁剑教授等学者也从不同的视角共识性地认为:吴文藻先生治学之严谨、胸怀之开阔、对后辈之关怀,是学界共同的精神财富。

晚年时期,吴文藻先生曾表示:“由于多年来我国的社会学和民族学未被承认,现在重建和创新工作还有许多要做,我虽年老体弱,但我仍有信心在有生之年为发展我国的社会学和民族学作出贡献。”

1985年春,吴文藻先生的身体已十分虚弱,但当接到研究生的毕业论文时,却又立刻投入工作,昼夜不停逐字审阅数十万字的四篇论文,并写下详细的评语和修改意见。为了对学生负责到底,先生还强扶拐杖参加了论文答辩会。几天后,先生倒下了,连续昏迷50天,没能同亲人、学生和朋友们说上一句话,便与世长辞。

晚年时期的吴文藻与冰心夫妇

先生去世后,夫人冰心根据先生的遗嘱,把他们平时节省下来的3万元人民币捐献给了中央民族学院民族研究所,作为民族学专业研究生的奖学基金,同时还把珍藏了多年的几百册图书捐献给国家,为中国民族学和社会学事业的发展贡献了最后一份光和热。

晚年时期的吴文藻

诚然,吴文藻先生留给后世的,不仅是学科建设的成果,更是“做真学问、育真诚人、行真实事”的精神内核。后辈学人将秉持这种精神,在民族学、社会学与人类学领域不倦求索,推动中国社会科学自主知识体系构建,以基于中国经验的远见卓识,推动人类思想之进步。

出品丨党委宣传部融媒体中心

来源丨民族学与社会学学院

文字丨良警宇 陈昱如

排版丨农薇妤

审核丨贺露露 马丹妮 崔艺璇

配先查提示:文章来自网络,不代表本站观点。